금융당국 산재 기업 대출 페널티 추진

대출 제한·금리 인상 등 유동성 우려

내달 종합대책 발표 등 은행권 '촉각'

|

금융당국은 중대재해 발생 기업에 페널티를 부여하는 방안을 추진한다. 이는 이재명 대통령이 강력히 강조해 온 '중대재해 근절' 의지에 따른 후속 조치다. 대출 심사 시 금리와 한도에 중대재해 관련 리스크를 반영해 사고 기업에는 경제적 불이익을, 예방 관리가 우수한 기업에는 금리 인하 등 인센티브를 제공한다는 구상이다.

이에 산업재해 발생이 잦은 건설업계에서는 자칫 자금 경색으로 이어질 수 있다는 우려가 나온다. 이미 은행들이 건전성 관리 차원에서 대출 취급을 줄이고 있는 상황에서, 대출 제한이나 금리 인상 등이 더해질 경우 건설사들의 유동성 위기가 한층 커질 수 있다.

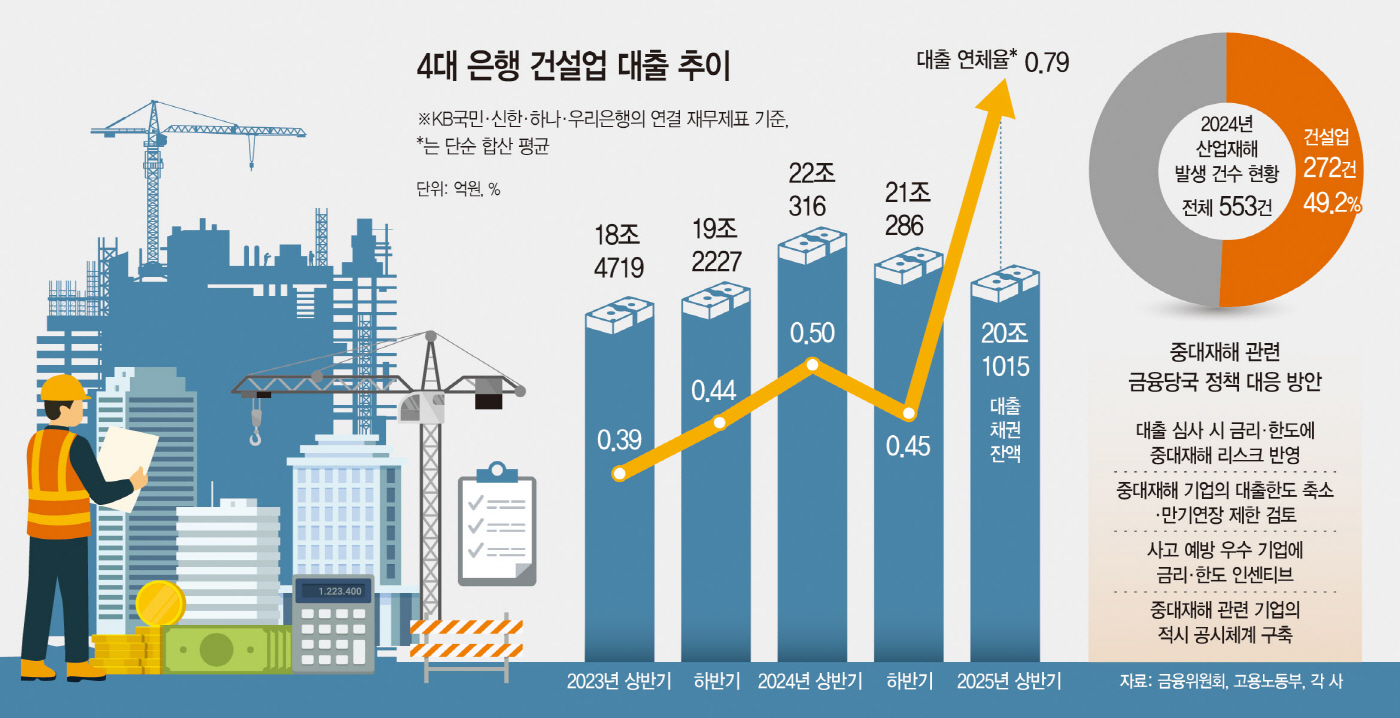

20일 금융권에 따르면 올해 상반기 말 기준 4대 은행의 건설업 대출채권 잔액은 20조1015억원으로, 작년 말보다 9271억원 줄었다. 같은 기간 도·소매업 대출은 약 8000억원, 제조업 대출은 1조원 늘어난 것과 대조적이다. 통상 건설업계는 2분기부터 착공과 인력 투입이 늘어나며 자금 수요가 커진다. 실제로 2023년과 2024년 상반기에는 건설업 대출 잔액이 각각 5950억원, 2조8089억원 증가했다.

이는 지난해 하반기부터 이어진 건설업 불황 때문이다. 러시아·우크라이나 전쟁 장기화로 인한 원자재 가격 급등, 미분양 주택 증가 등 악재가 겹치면서 건설 기성액(실질 기준)이 지난해 5월 이후 14개월 연속 감소하는 등 침체가 심화되고 있다. 이에 은행들의 건설업 대출 연체율도 치솟았다. KB국민은행의 2분기 말 건설업 대출 연체율은 1.12%로 작년 말 대비 0.62%포인트 올랐고, 우리은행도 0.72%를 기록해 같은 기간 0.32%포인트 상승했다. 두 은행 모두 집계 이래 최고치다.

설상가상으로 지난 19일 금융위원회가 발표한 '중대재해 관련 금융부문 대응방안'이 건설업계를 압박하고 있다. 금융당국은 이달 들어 금융업권과 수차례 회의를 거쳐, 대출 심사에 중대재해 리스크를 반영한다는 방침을 확정했다. 중대재해 기업의 대출 한도를 축소하고, 만기연장을 제한하는 등 산재 기업에 경제적 불이익을 부여하는 데 중점을 뒀다. 반면 사고 예방에 힘쓰는 기업에는 대출 확대, 금리 인하 등 혜택을 제공하면서 적극적인 예방 관리를 유도하겠다는 방침이다.

건설업계는 대출 문턱을 높이는 '채찍'이 우려된다는 반응이다. 위험 공정이 많고 일용직 중심의 고용 구조가 자리 잡은 건설업은 산업재해 발생 빈도가 가장 높은 업종이다. 지난해 발생한 전체 중대 산업재해 사고(사망사고 기준) 553건 가운데 건설업에서 발생한 사고는 272건으로, 전체의 49.2%를 차지했다. 정부가 중대재해 기업에 대한 강력한 제재 의지를 드러내는 상황에서 금융 페널티까지 더해지면, 은행들이 산재 발생률이 높은 건설업 대출 자체를 기피할 수 있다는 것이다.

금융위 가이드라인이 제시됨에 따라 은행권은 조만간 실무 회의에 착수할 것으로 알려졌다. 다만 이미 은행들이 기업 신용 평가 시 중대재해와 같은 비재무적 요소를 반영하고 있는 만큼, 신용평가시스템의 전면 개편보다는 평가 항목 개선과 고도화에 무게가 실린다. 정부는 다음 달 중 구체적인 금융권 조치 방안을 포함한 '노동안전 종합대책'을 발표할 예정이다.

은행권 관계자는 "정부의 산재 근절 의지가 워낙 강한 만큼, 은행들이 리스크를 감수하며 문제 기업에 대출을 확대하기는 어려울 것"이라며 "다만 대출 위축 우려도 고려하고 있기에 금융당국과 은행권이 인센티브를 확대하는 방향으로 공감대를 형성하고 있다"고 말했다.